《西潮》讀書報告

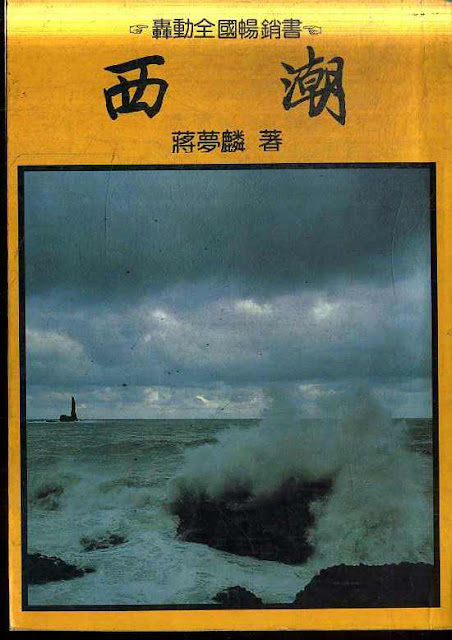

《西潮》封面 內容簡介 顧名思義,《西潮》指的是西方傳來的潮流。作者蔣夢麟以個人經歷為主線,記錄了從1842年《南京條約》簽署到1941年珍珠港事變期間,西方文化對中國的深遠影響。故事從作者寫作此書的地點——戰火中的昆明開始,回憶兒時的清王朝、留美求學的瑣事、民國初年的動盪以及八年抗戰的艱辛,最後回到戰時的昆明,結束對中國歷史的回顧,並對「現代」中國作出評述。 香港考試局將《西潮》歸類為散文,作者自認為只是個「故事」,台灣出版社則多稱其為傳記。這些定位各有道理,而以香港考試局的「散文」定位最為恰當。雖然書中記述了作者的親身經歷,具有自傳性質,但作者夾雜了大量對中國民族性、社會、政治、文化和宗教等問題的分析與評述,超出了普通自傳的範疇,也難以簡單歸類為故事。因此,「散文」這一較靈活的屬性更適合定義此書。 文章結構 此書共分七部,計34章,分別為:第一部「滿清末年」(第1-8章)、第二部「留美時期」(第9-11章)、第三部「民國初年」(第12-16章)、第四部「國家統一」(第17-20章)、第五部「中國生活面面觀」(第21-24章)、第六部「抗戰時期」(第25-31章)、第七部「現代世界中的中國」(第32-34章)。 前六部回顧了作者經歷的中國近代史,其中第六部「抗戰時期」著墨最多。第七部「現代世界中的中國」篇幅最短,以評論為主,在風格、文字和技巧上與前六部有明顯差異,相對較為客觀。其中的三章:〈中國與日本——談敵我之短長〉、〈敵機轟炸中談中國文化〉、〈二次大戰期間看現代文化〉,均可獨立成篇。 內容評論 《西潮》以個人視角串聯中國近代史,結構宏大,反映了一代青年在大時代中的所思所想。 蔣夢麟曾任北大校長、國民政府教育部長、商務印書館主編等職,與孫中山、李大釗、陳獨秀、蔡元培、袁世凱、胡適等近代史重要人物均有交集。閱讀此書猶如觀看一部「歷史劇」,增添了感性認識。 作者常引用中國典故,展現對中國文化的熱愛,同時支持西化以實現國家富強,並描寫這一過程中的問題,成為全書主線。 然而,本書亦有不足之處: 1、結構鬆散 部分章節主題跳躍,作者想到什麼寫什麼。例如,第六部第25章論述中國文化對周邊國家的影響,聚焦日本和朝鮮,順帶提及越南與緬甸,隨後突然轉寫抗戰。第29章重提此主題,卻轉而聚焦越南與緬甸,日本和朝鮮成為附帶內容。兩章同屬一部,時間差異...